Chinaski: no me gusta la gente real

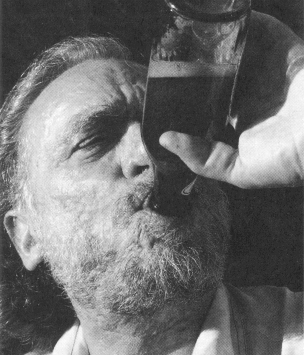

Es decir, hay más provocación y descaro en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (Pedro Almodóvar, 1980), por poner un ejemplo de casa, que en este un tanto descafeinado Factótum de Bent Hamer en el que el personaje Matt Dillon interpreta de forma limitada, contenida y, en definitiva, cortés a Hank Chinaski, alter ego del propio Bukowski. ¡Hasta el punto de contenido y “cortés” que el personaje nunca acaba de perder su dignidad!

Las escenas de sexo y obscenidades varias son lamentablemente mojigatas. Baste decir que ningún momento aparece Chinaski CAGANDO (aunque sí vomitando, todo sea dicho), lo que, sin dudar a dudas, dignificaría al personaje. Film voluntariamente austero, el espectador no avisado sale de la sala (además de aburrido) sin entender demasiado la historia. En cambio, el conocedor de la obra de Bukowski se queda con la sensación de que el noruego ha hecho una película para las visitas del té de las cinco.

No es por casualidad que los libros de Bukowsi lleguen ilustrados con dibujos de cómic, la portada de Kim de la primera edición publicada en España de Factótum por Anagrama en 1975 así lo demuestra. Por eso mismo, cabe resaltar la forma ejemplar, en que Robert Rodríguez, en Sin City recrea las historias de los comics de Frank Miller’s empleándose a fondo, es decir, utilizando la técnica del film como un medio, esta vez sí, para conseguir recrear el espíritu y la estética de la obra de Miller. En Factotum, sin embargo, la obscenidad y sordidez nihilista de Bukowski queda maniatada por una forma de hacer cine plana y mecánica que hace que incluso los que conocemos a fondo a Chinaski dudemos por momentos de su identidad y como el propio Dillon en la película salgamos del cine dispuestos a realizar una limpieza a fondo de nuestro piso, aspirador en ristre, y a preguntarnos, como el propio Chinaski, y con perdón, “¿me estaré volviendo marica”?

Quede claro, sin embargo, mi reconocimiento a Bent Hamer y a cualquiera que se atreva con Bukowsi, a la notable interpretación de Matt Dillon (imprescindible ver la versión original, con la voz cascada de Dillon) y de Lili Taylor. Aunque confieso que, a pesar de un guión en el que se percibe una voluntad de fidelidad a los textos de Bukowski y al personaje de Chinaski en particular, confieso, digo, que en la medida en que la película avanzaba me invadía una sensación de que aquellos personajes, por muy chungos que parecieses, seguían siendo demasiado “reales”. Y fue repasando el libro para esta crónica cuando hallé la explicación:

[En un bar, con Gertrude]

“- Tienes un rostro muy extraño –me dijo-. No eres realmente feo. [Gertrude]

- Empleado de almacén número cuatro, abriéndose camino. (Chinaski)

- ¿Has estado alguna vez enamorado?

- El amor es para la gente real.

- Tú pareces real.

- No me gusta la gente real.

- ¿No te gusta?

- La odio.

Bebimos algo más, sin hablar mucho. Seguía nevando.”

Ben Hamer: Factótum (Noruega, 2006). Guión: Bent Hamer, Jim Stark. Fotografía: John Ch. Roselund. Música: Kristin Asbjornesen. Matt Dillon (Hank Chinaski), Lili Taylor (Jan), Marisa Tomei (Laura), Fisher Stevens (Manny).

Charles Bukowski: Factotum, Anagrama, Barcelona 1975 (192 páginas)

Frank Miller, Robert Rodríguez: Sin City. La ciudad del pecado (USA, 2005). Basada en las novelas gráficas de Frank Miller. Mickey Rourke, Bruce Willis, Jessica Alba, Maria Bello, Kate Bosworth, Seve Buscemi, Rosario Dawson, Benicio del Toro, Michael Douglas, Josh Hartnett, Jaime King.

Etiquetas: Autores